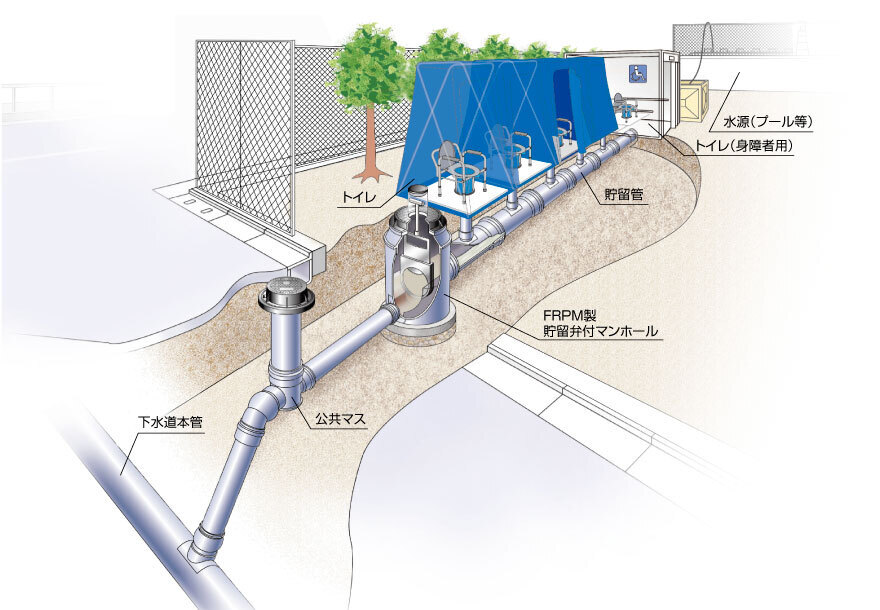

トイレ用の貯留水は青ポリ管で注水!

秩父市のマンホールトイレシステムが、給配水一体化による

配管で「安心・安全」の上下水道システムへ進化!検討・採用編

- #防災・減災

- #避難所の衛生環境改善

- #災害用マンホールトイレ

Introduction

秩父市は埼玉県の西部に位置し、人口は約6万人。秩父地域の中心都市です。面積は県内で最も広い約578平方キロメートルを有しています。

また、日本三大曳山祭に数えられる「秩父夜祭」には毎年多くの観光客が秩父市に訪れ街を賑わせています。

秩父市では、令和6年能登半島地震を受けて災害用トイレについて調査をはじめ、1年を待たずマンホールトイレを整備。そのマンホールトイレに積水化学の「防災貯留型トイレシステム」が採用されました。さらに、耐震化された給配水管路とマンホールトイレを組み合わせた最先端の取り組みを実施しています。

秩父市役所下水道課の明石様、元下水道課(現在は道づくり課)の黒澤様に詳しいお話を伺いました。

インタビュー : 2025年1月23日

Guest

秩父市役所 環境部 下水道課 主査 明石 美秋 様

地域整備部 道づくり課 主幹 黒澤 透 様

Interview

- ———まずは、明石様のお仕事の内容を教えてください

-

明石様 : 秩父市下水道課で主査を務めています。業務内容としては下水道管路の設計、工事監督が主な業務です。 計画の担当も兼ねていまして、ストックマネジメントの計画や、昨年からは、地域の上下水道一体化による耐震化整備も始まりました。

元々、私と黒澤は二人とも、秩父市の水道部で技術者として働いていました。当時はまだ広域化(秩父広域市町村圏組合に統合)をする前でしたが、Φ200mmまでの配水管に青ポリ管を採用し、2014年度には給水装置の耐震化も進めることになり、EFプラグ付サドルや青ポリ給水管もテスト採用をしています。ところが2016年4月に水道事業が秩父広域市町村圏組合に統合されることに。当初、他の事業体では給配水管ともに採用している管種が異なり、足並みが揃わなかった時期がありましたが、統合時に「配水支管は青ポリ管、給水分岐がEFプラグ付サドルで一体化、給水管は二層管で融着接合とすること」で統一されました。今後は他の事業体においても、青ポリ管による給水配水一体化の採用が進むものと思います。私は現在、水道部時代の知見を活かしながら、下水道の技術者として、設計などに携わっています。

- ———水道と下水道の一体化事業も始まっているんですね

- 明石様 : 国土交通省からの指導はございますが、まだまだこれからの状態です。まず何処を重要施設とするのかを決めて、優先順位付けをします。今はその重要施設に対して水道と下水道をどういった順番で工事を進めていくのかを検討している段階です。先行して工事を開始している地域では、水道は工事できるけど下水道の工事が難しい等、調整に苦労しています。

また、広域の方(水道部)では、技師が不足しているという話はよく聞きます。経験の浅い職員が多く、学びながら進行していると聞いているので、ぜひ頑張ってほしいなと思います。担い手不足も課題ですね。

- ———今回、防災貯留型トイレシステムを採用した経緯を教えてください

-

明石様 : 去年の1月に起きた令和6年能登半島地震を受けて検討が始まりました。

市長から「マンホールトイレというものがある」という話が当時の環境部長にありまして、そこから下水道課に相談があり、私と当時上司であった黒澤で色々とマンホールトイレについて調査させていただきました。

最終的に4・5社の候補となり詳細を市長に報告して、積水化学さんの推奨する管路内に貯留するタイプのマンホールトイレを選ばせていただいた形になります。

- ———ありがとうございます。これまでトイレ以外の防災・減災に係る活動はあったのでしょうか

-

明石様 : 下水道課としては、特段の施策は行ってはいないですね。というのも秩父市が比較的災害に強い土地柄ということがあります。たとえば地震においては、非常に堅固な地盤で周囲が囲まれており、プレート境界からも離れているので、大きな地震が起きた記録も少ないんです。水害も頻繁に大きな氾濫を起こすような川が流れているわけでもありません。

そのため下水道課としてはストックマネジメントの管理に注力していました。防災という観点では水道の耐震化が初めてだったのではないでしょうか。水道管はダクタイル鋳鉄管の耐震管でも耐震性能は十分です。青ポリ管の新規採用時には"コスト縮減"に加えて、「耐震化も同時にできる!」という特長が管種変更をして採用する後押しになりました。

- ———積水化学の防災貯留型トイレシステムをご採用いただいた決め手は何だったのでしょう

-

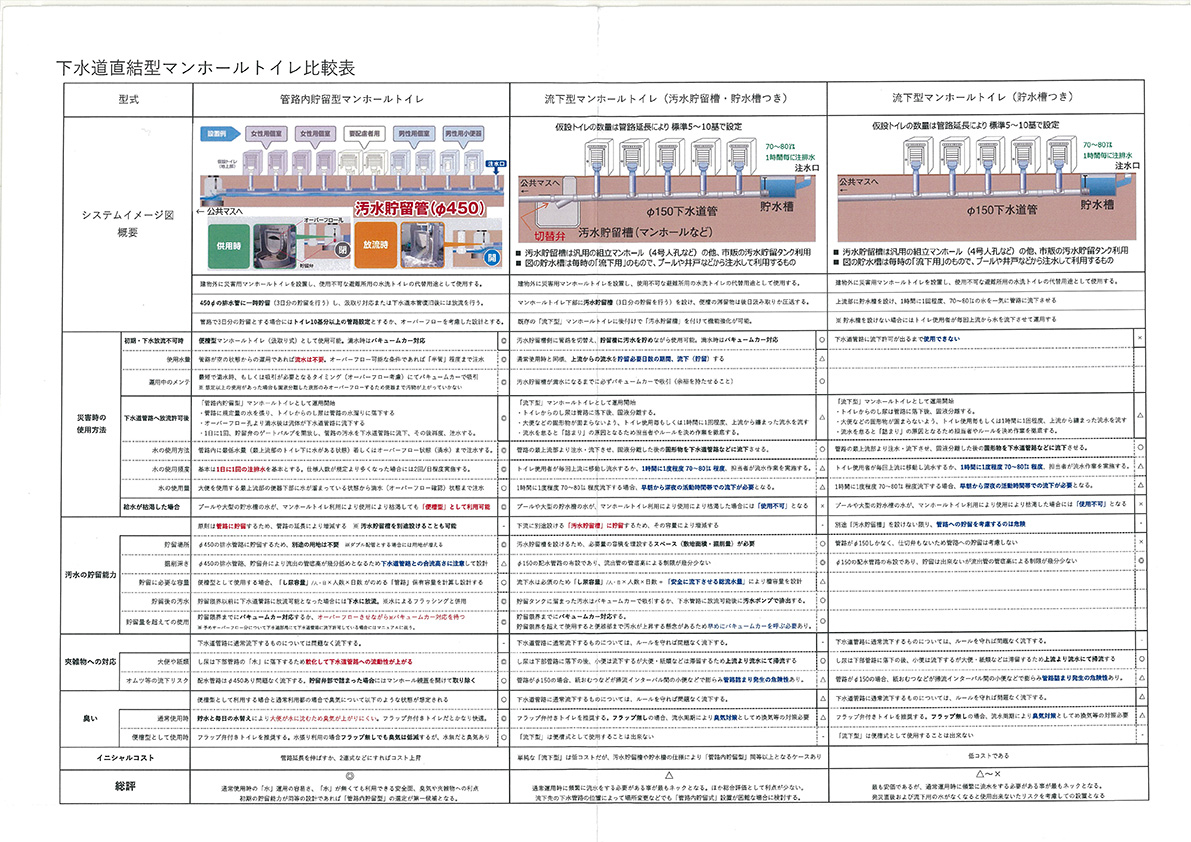

明石様 : 調べていくと、国内には色々な種類のマンホールトイレがあることがわかり、とても勉強になりました。

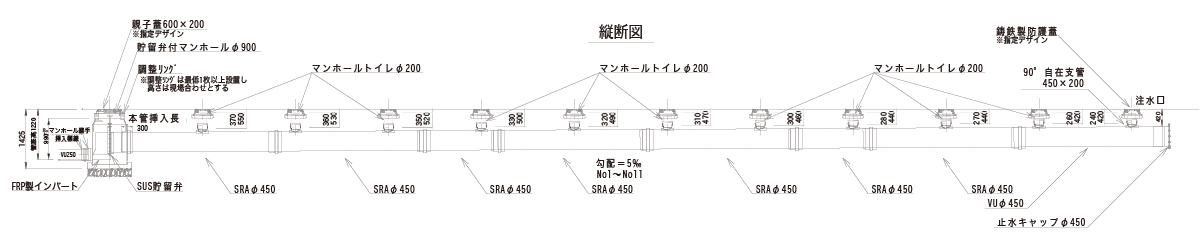

ざっくり2つのタイプに分けるとしたら、汚物を既設の下水道管にそのまま流す"直流タイプ"と、汚物を一時的に貯めておける"貯留タイプ"の2タイプがありました。"直流タイプ"は通常のΦ150mmの排水管路にトイレからの汚水を落とし、トイレの使用毎、もしくは上流に設けた貯水槽からおおよそ1時間毎にまとまった水を流しフラッシングする方式です。貯水槽を設けない場合は安価に設置が可能です。しかしながら、下水道への水の流下頻度が高く、避難所での手間が多くなることを周知徹底するのは大変だろうと感じました。

今回、方式を決めるにあたり最も重視したのは、災害時に下水道の本管自体が使えなくなった時にも、すぐにトイレが使える事。これを見越して"貯留タイプ"が良いだろうということになりました。その“貯留タイプ“でも、"直流タイプ"の下流に大きな汚水貯水槽を設けて一時貯留するものと、Φ450mm程度の大きめの貯留管に一時貯留する、2つのタイプがありました。

前者の場合、流下先は"下水道本管"か "汚水貯留槽"への切り替え式となっていて、貯留槽がいっぱいになった場合は、バキュームカーで汲み取ってもらう必要があると説明がありました。汚水貯留槽の大きさで貯留可能日数が決まります。ただ、汚物を水で流下させるため槽のサイズが大きくなり、総コストが跳ね上がります。また、「流下用」の水がなくなった場合には使用できなくなるという課題もありました。

積水化学さんが提案されたトイレシステムである後者の場合、管自体が貯留槽となっており、「し尿」を一時的に管路に貯留するもので、施工は管工事のみでよいとのことでした。容量も管路延長で調整可能です。通常使用時は管路に「水」を張り、1日1回の頻度で汚物と共に一斉に下水道へ流す仕組みです。

管内に水を溜めておくことで、直流タイプよりも汚物からの臭気が少ないという利点もあります。

下水道が使えなくなった場合には、管をそのまま貯留槽として運用し、満水になったらバキュームカーで汲み取る、という方式ですね。満水前に下水道管へ汚水を流せるようになった場合は、貯留した汚水をそのまま下水道に流す事ができ、貯留管の長さを変えることで貯留可能日数を選択できるとのことでした。水が無くなった場合にも「便槽型」の仮設トイレとして使用が可能だそうです。

マンホールトイレは汲取りの仮設トイレとして使用する場合でも、夜祭で使用した工事用の仮設トイレのような段差もなく洋式トイレなので快適だと思いました。

積水化学さんは、どちらの方式のマンホールトイレも提案可能との事で、わかりやすい説明資料をいただきました。この資料をベースに検討を進め、管路内貯留型と他システムとの機能差が採用に至った大きな決め手かなと思います。あとは、もともと駐車場に下水道が通っていまして、それをそのまま活かせる作りだったことも大きいですね。勾配の関係で配管し直さなくてはいけないところをコストカット出来たことも理由の一つです。

- ———トイレシステムの詳細はどのようにお知りになったのでしょうか

- 明石様 : いろんなメーカーさんに問い合わせて、直接お話を聞かせていただきました。積水化学さんは営業に直接連絡をしてお話を伺いました。他のメーカーさんもまずはWEBで調べて、どういったシステムなのかちょっと教えてくださいという感じで問い合わせさせていただきました。

- ———千葉積水工業にはマンホールトイレの展示もあるのですが、展示場に見学は行かれたのでしょうか

-

明石様 : いえ、行っていないです。行きたかったんですけどね。計画自体が非常に急な話だったこともあり、時間の確保が難しかったこともあります。

昨年(2024年)の1月か2月くらいに色々と調査を初めて12月の秩父夜祭には完成して上物などの展示もできるほどのスピード感でしたから。今度ぜひ千葉の展示場も見学させてください。

- ———採用して良かった点はなにかありますか?

-

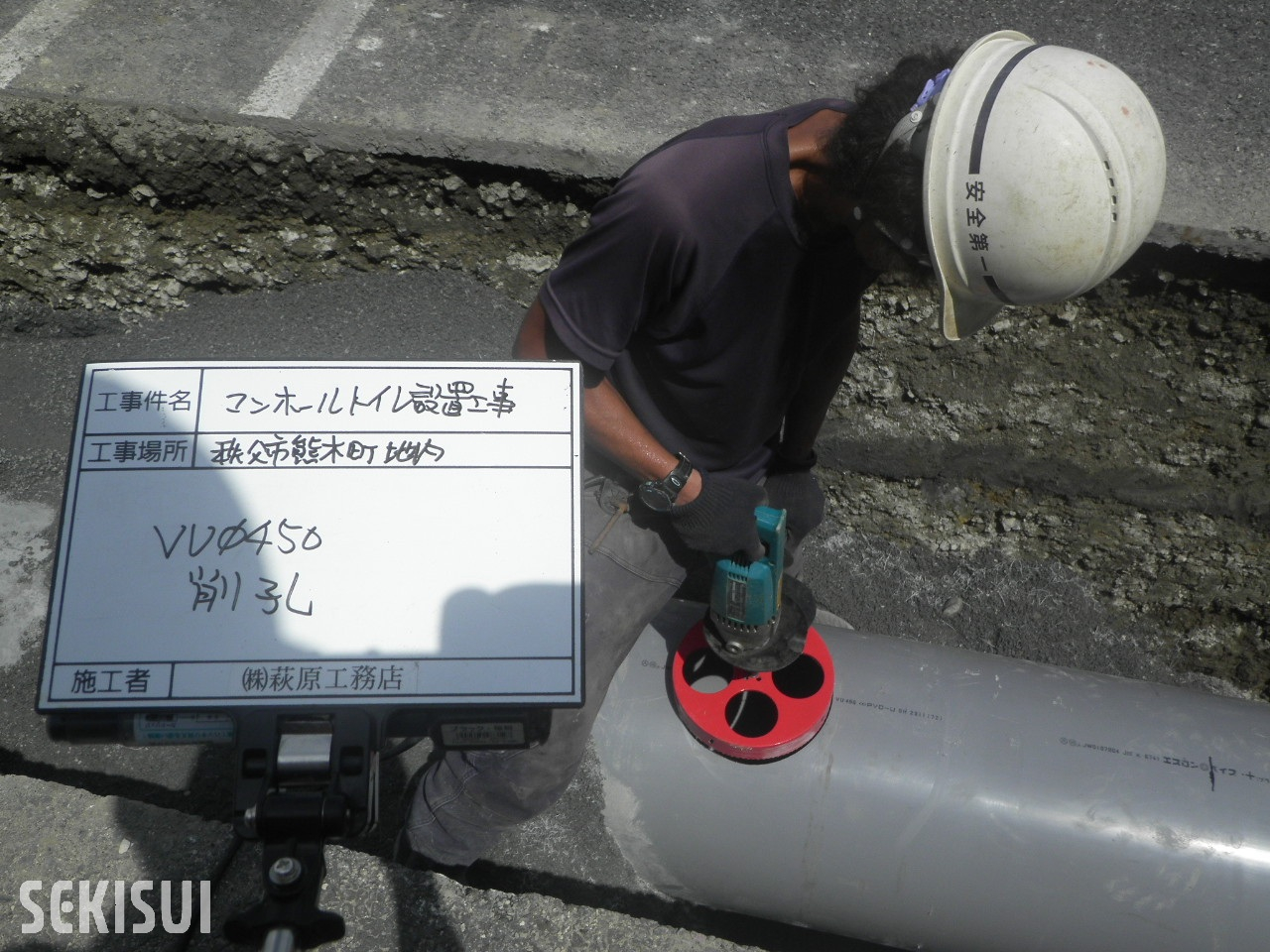

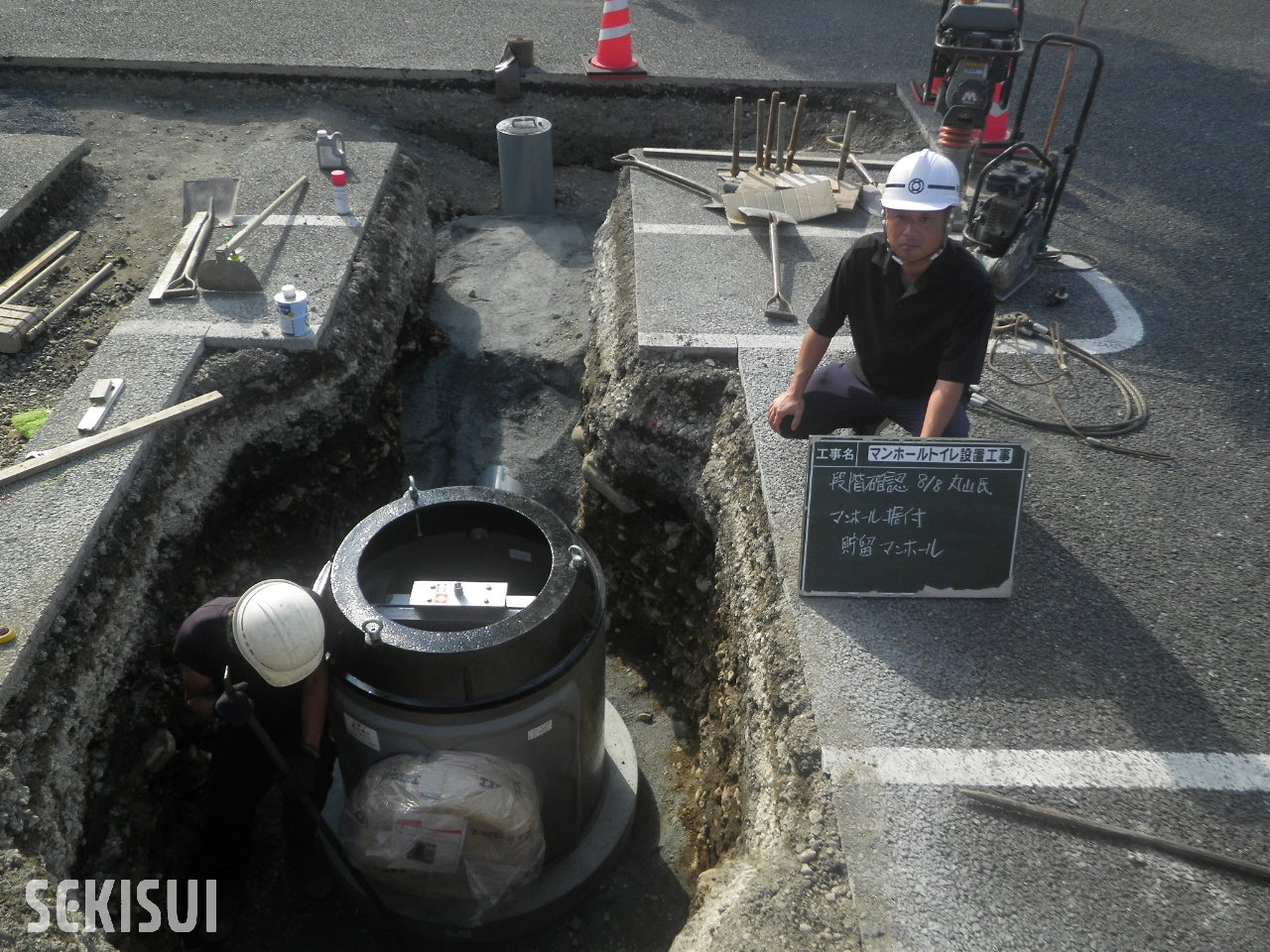

明石様 : 実際の使用はこれからですが、工事としては全然問題なく完了しました。貯留管も普通のΦ450mmの塩ビ管を敷設するのと変わらないですし、業者さんも本システムは始めて施工するとの事でしたが、特に問題も起きず、こちらの補助の必要なく工事を完了しました。

- ———上物も色々と種類を揃えていると聞いていますが、こだわりがあったのでしょうか?

-

明石様 : マンホールの数に限りがありますので、上物の数も配慮しなくてはいけません。まずは、回転率のいい男性用小便器は必要と考えました。また、手洗い場も衛生面・利便性から採用しました。あとは、テント式だと物によっては夜間の内部照明でシルエットが透けたり、切断による性犯罪(※)の危険性があるとのことで、秩父市では堅牢なパネルタイプを採用しています。ただストック用の防災倉庫が大きくなってしまいました。当初の予定では、被災時以外の例えば秩父夜祭などの時に設置して、職員も市民の皆様にも訓練も兼ねて使っていただこうかと考えていました。残念ながら今回の夜祭では叶いませんでしたが、仮設トイレの混雑や詰まり、快適性の向上などを考慮して、いつか実現できるようにしたいですね。

※ 国土交通省 マンホールトイレガイドライン記載のリスク

- ———水源には水道管からの水を利用されているそうですね

-

明石様 : 通常、水源には地下水(浅井戸)や貯水槽、学校であればプールの水などを水源として利用します。

それで先程の話に戻るのですが、秩父市ではこれまで配水管の耐震化を青ポリで進めてまいりました。

水源について考えている時に黒澤から「マンホールトイレの水源に水道水を使ってはどうか?」と提案がありました。通常は水道管の被災により家庭のトイレの水が流れなくなる事でマンホールトイレが必要になります。ところが、今回は立地メリットがありました。実は浄水場から秩父市役所まですべて耐震型のダクタイル鋳鉄管と青ポリ管の融着一体管路での配管が終わっており耐震化が完了しているんです。貯留管に水を張るための水源も、すべて青ポリの融着管路で給水管を引っ張ってくれば、浄水場からマンホールトイレの注水口まで耐震管化できるので安全だよね、となったのです。

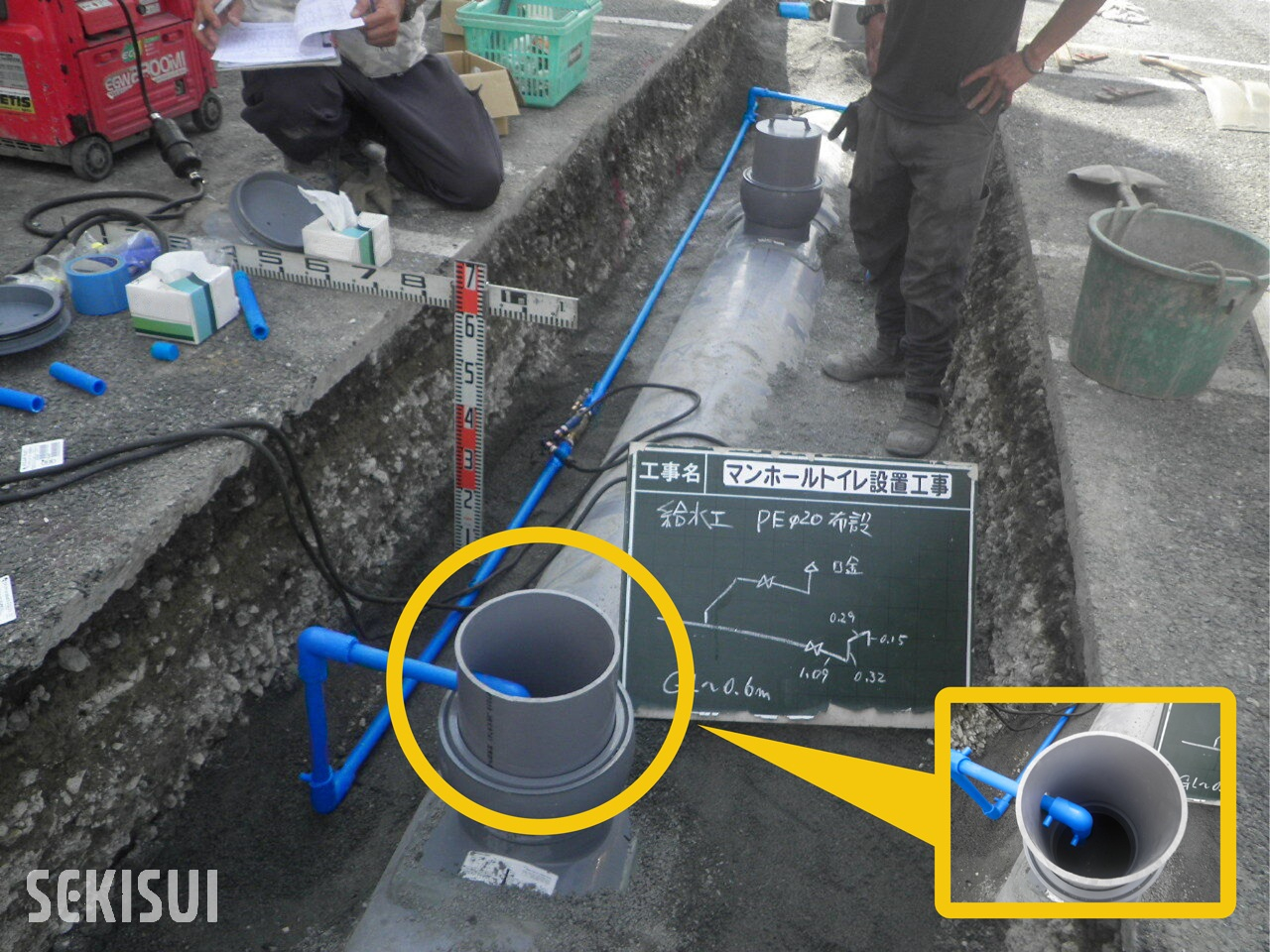

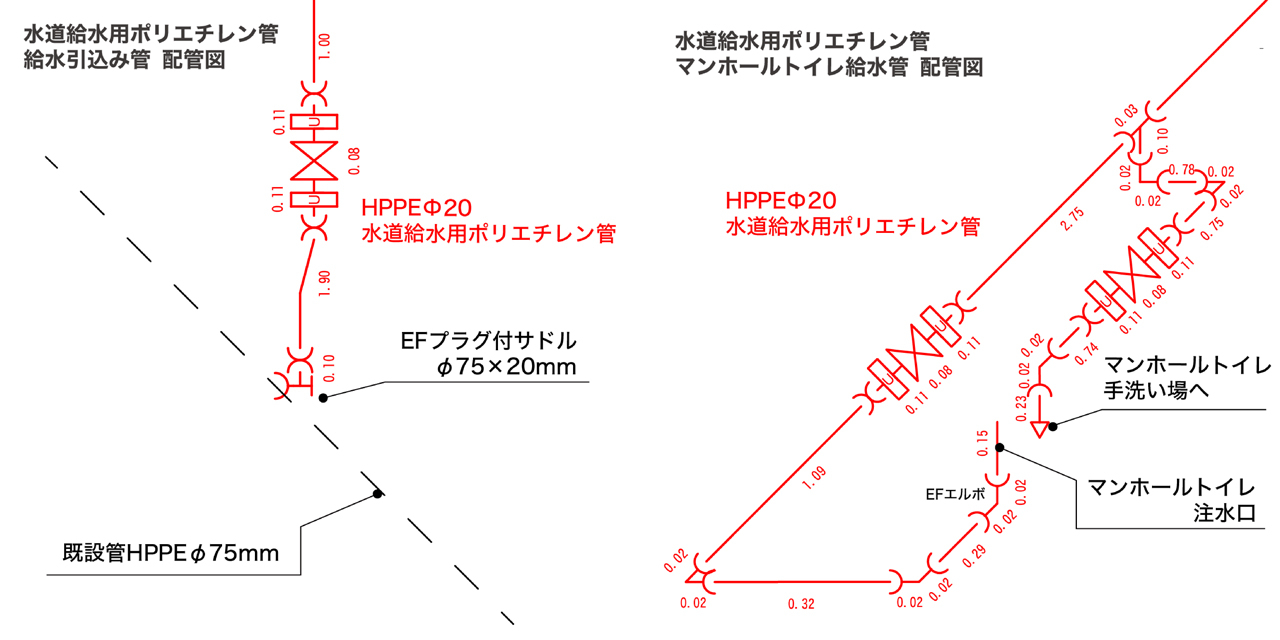

- ———水道ではどうやって注水するのでしょうか

- 明石様 : 手洗い場がマンホールトイレの近くにあるので、そこからホースで……。という訳ではありません。トイレ専用の青ポリ配管が敷設されており、栓を開けると給水口に配管された管から、貯留槽に注水されていく設計にしています。秩父広域市町村圏組合では給水分岐はEFプラグ付サドルですが、給水管は1種二層管を融着接続にて配管するのが標準仕様です。今回は危機管理課発注でしたので、当初、秩父市でテスト採用したSDR11の水道給水用ポリエチレン管(青ポリ管)で一次側を配管し、水道メーター先の二次側も、同じく青ポリ管で配管しました。この配管にある「止水栓」を開閉することでマンホールトイレの貯留管へ注水が実施されます。

国交省が推進している上下水道一体での災害対応は、避難所等の上下水道を、壊れた所以外の周辺の配管も含めて全部耐震化して行きましょう、といった指標になっています。その最先端の事例にもなるのではないかと考えています。

- ———今後、さらにマンホールトイレを設置していく予定などはございますでしょうか

-

明石様 : 現時点ではありません。今回は下水道課で全体設計案を作成したのですが、今後の全体計画をどうしていくかは危機管理課の方で決めていきます。今のところ他の場所に設置予定はないそうですが、秩父夜祭の展示では市民の反響が良かったらしく、今後考えていきたいとは言っていました。

下水道課では令和7年度に下水道総合地震対策事業計画の見直しをするので、その話のなかで揉まれていくのかなと思います。

- ———最後に、積水化学への要望があればお聞かせください

- 明石様 : 管自体は特段に足りないものがあるとは思わなかったのですが、やっぱり上物のパネル建屋についてはちょっとありまして。

難しい問題なのかもしれませんが、扉を開けた時に引っかかったりするので解消できないかなと思いました。

また、トイレ台座のシュータータイプのスリーブなのですが、災害時やイベント等で1回使って1回洗うとなると結構大変だと思います。例えば、1回使ったら表のフィルムをめくって廃棄し、継続して使用できるというようにできれば、とても楽になると思います。

ありがとうございました。関連会社と共により良い製品、さらに使いやすい安心で清潔なトイレシステムを提供できますよう、今後も取り組んでまいります。

- ———次に、設計時にマンホールトイレのご担当をされていた黒澤様にお話を伺いします。水道とトイレシステムとの連携についてお聞かせください。

-

黒澤様 : 秩父市ではΦ200mmまでの水道管において青ポリ管を採用してまいりました。

コスト縮減が大きな割合を持って始まった青ポリ管の採用でしたが、青ポリ管がいわゆる“耐震管”に区分されていて地震に非常に強い管材だということは知っていました。

秩父市役所 地域整備部 道づくり課

主幹 黒澤 透 様※設計当時は下水道課に所属当時、同じ水道部で技師をしていた同僚が明石でした。今回、マンホールトイレで使用する水源について検討している時、浄水場から市役所まですべて青ポリ管や耐震性のあるダクタイル鋳鉄管で配管が終わっていることから、それを使わない手はないなと思い提案しました。これは私共が水道部でも一緒に耐震化に取り組んでいたからこそできた発想でした。

もしもの災害時に誰にでも気軽にマンホールトイレが使えるようにした方がよいと思ったんです。

それに災害時に使える水道はトイレの用途だけではありません。飲んだり、体を拭いたり、料理したり、非常に多くの用途があります。青ポリ管による給水配水一体化テスト施工(秩父市・2015年)

マンホールトイレ近くには災害時に使える、防災倉庫と手洗い場も設置しました。

手洗い場については、当初マンホールトイレと小便器のセットで計画しました。しかし、先にも申し上げました通り、災害時においては、手洗い場を必要とするのはトイレの利用者だけではありません。多くの市民の方が利用すると思い、マンホールトイレの裏手に独立した手洗い場を多数設置しました。これは全国初の取組みと自負しています。

- ———来年からの展示についてアイデアはございますか

-

黒澤様 : 私は現在担当部署にはおりませんので、現在の所轄部署間でよく検討いただければと考えています。昨年度(2023年度)に私が担当をしていた時、秩父夜祭では展示ではなく実際に使っていただく事を想定していましたので、実現出来たら嬉しいところではあります。

また、今回の設計が始めてだったこともあり反省点も多くありました。黒澤様 : 例えば、強風時にも安心して使用できるように、駐車場のアスファルトにアンカーボルトを打って固定するなど、強度を上げることで、展示時や今後検討する事案が出てきた時の設計に役立つのかなと思っています。

今回のマンホールトイレの部分も追加で固定できるように変更すると良いかと思います。

今年はマンホールトイレを展示した駐車場に3基の仮設トイレを設置しました。黒澤様 : 秩父の12月の夜は凍える寒さであり、3基の仮設トイレには長蛇の列が出来上がってしまい、利用者の方には大変ご不便をさせてしまったと感じています。

展示場で、このマンホールトイレは使えないの?との声もありました。トイレ3基では秩父夜祭の花火の時間帯に1時間程度で長蛇の列をなしました。地震や異常気象時の災害時は、トイレ問題が長期化します。その状況で設置基数が少ないことを想像するととても恐ろしいです。トイレの重要性を再認識し、防災・減災の取組みが進むと嬉しいですね。

今の部署の窓から、マンホールトイレの工事進捗が良く見えるんですよ。本当は最後まで担当者としてやり切りたかった想いもありました。しかし、明石をはじめ危機管理課の皆さんが頑張ってくれましたので、今後の避難所に展開すれば、非常に良い災害時のトイレ対策になって行くと思います。

- ———最後に、積水化学への要望があればお聞かせください

- 黒澤様 : 今回の採用にあたって色々なタイプのマンホールトイレを検討させていただきましたが、やはり管路内に貯留する型式って理想的なんですよね。下水道担当の立場から見ると、やはり通常のφ150の管路に流下させるだけのタイプだと、なかなか徹底して水で流す作業ってできないじゃないですか。そうすると汚物がどうしても管路で固まってしまいます。臭いの問題もあります。

管路内に貯留するタイプだと水を張っておくだけで臭いも軽減でき衛生的ですし、流下性能も良く、節水にもなります。下水道管路破損時も別のタンクに貯めないので施設撤収時の清掃も容易です。こうした良い製品が阪神淡路大震災以降、全国で多く使われているにもかかわらず、公的な資料では型式ごとの違いが良く分からない状況です。メーカーさんの違いではなく、型式というか、貯め方の違いによって使用方法や共用現場の労力が全然違うのですから、今後マンホールトイレを検討していく事業者の皆さんに分かりやすく区分した方が良いのではないかと思います。これは積水化学さんへのお願いではないかもしれませんが、もっと一般的な資料で型式を行政側が選定しやすいガイドラインがあると助かります。

———ありがとうございました。今後もよりよい防災・減災製品を提供できますよう精進いたします。

Products

今回ご紹介させていただいた製品

災害用マンホールトイレ(貯留型)防災貯留型トイレシステム

製品解説———

地震等の災害時、食事の確保だけでなく、トイレ問題が大きな問題となっています。積水では、阪神・淡路大震災の経験を反映し開発した、避難所等にあらかじめ設置したマンホールの蓋の上に仮設トイレを設置した“防災貯留式”をご提案します。使用時には、仮設トイレ用の管路にプール等から水をためることで臭いの問題を低減し、汚物が溜まった貯留槽の弁を1日1回~2回開け、汚水を下水道本管に一気に流します。貯留槽1基で5個の仮設トイレが基本です。管路もリブ付硬質塩ビ管を採用したものであれば浮上防止対策にも万全です。

特長

例えばこんな時に…

平常時は学校・公民館などの駐輪場に!

自転車置場兼災害用トイレブース

身障者用ブース(手前)も対応可能

市民マラソンでの使用例

仮設トイレシステム設置後

平常時の訓練も大切です!

災害用パネル式トイレ設置の様子

これ以降は会員の方のみご利用いただけます

会員登録済みの方

未登録の方

秩父市PICK UP!

【秩父夜祭】

・日本三大曳山祭

・国指定重要有形民俗文化財

・国指定重要無形民俗文化財

・ユネスコ無形文化遺産登録

(左)自立工房 山叶本舗 岡島 俊二 様

(中央)(株)ファミリー電化 上原 武 様

(右)秩父市役所 黒澤 透 様

秩父夜祭

秩父夜祭は秩父の総社・秩父神社の例大祭で、毎年12月2日(宵宮)、12月3日(大祭)の日程で行われます。京都の祇園祭、飛騨の高山祭とともに日本三大曳山祭に数えられ、三百有余年の歴史を誇る大祭です。

屋台行事と神楽は国の重要無形民俗文化財になっており、豪華絢爛な笠鉾・屋台は国の重要有形民俗文化財に指定されています。同じ祭礼において、国の重要有形民俗文化財及び重要無形民俗文化財の両方に指定されているものは日本全国で5例しかなく、歴史的・文化的に非常に価値の高い祭りです。秩父屋台囃子の調べに乗り、冬の夜を焦がし彩る花火をバックに笠鉾・屋台が曳き回される勇壮な祭りです。秩父神社の女神・妙見様と武甲山の男神・龍神様が年に一度、御旅所で出逢うというロマンスも伝えられています。

夜祭だけじゃない!秩父の見どころを発信!!

秩父市は秩父夜祭以外にも色々な見どころが盛り沢山です!是非、気になる観光スポットへ足を運んでみてください!

秩父鉄道では「SLパレオエクスプレス」が運行中。

運転日は決まっているので要チェックです!

秩父のシンボルである武甲山の麓、羊山丘陵にある花の名所「羊山公園 芝桜の丘」

見ごろは5月初旬!

「秩父市歴史文化伝承館内

歴史文化交流フロアー 展示コーナー」

こちらで各種観光スポットを確認できます。

秩父市役所 地域整備部

道づくり課

主幹 黒澤 透 様

秩父夜祭にて