千葉県 習志野市立津田沼小学校

Introduction

京成本線・京成津田沼駅のほど近くに校舎を構える、習志野市立津田沼小学校は、1873年(明治6年)に菊田学校として創立され、百五十余年の歴史を誇ります。この津田沼小学校の周辺地区には約12,000人の方が居住されており、本小学校が第一避難所に指定され、その地域の重要な防災拠点としてAEDや防災倉庫、そして災害用マンホールトイレ(貯留型) システムが設置されています。

今回は習志野市インフラ協議会主催・東日本セキスイ商事協力にて、この災害時の「トイレ」に関わる出前授業が行われ、後日国土交通省主催にて開催される「令和7年度 下水道の市民科学発表会」において、取り組みが発表がされるということで取材に伺いました。なお当日は事前に出前授業にご賛同いただいた習志野市危機管理課様、習志野市企業局様、習志野市教育委員会様にもお立会い頂いての開催となりました。

周辺には、まだ田畑が目立ちます

写真出典:習志野市様WEBサイト(https://www.city.narashino.lg.jp/)

授業日 : 2025年7月11日

Guest

主 催 : 一般社団法人 習志野市インフラ協議会 様

Interview

万が一の災害に備えた、防災拠点

津田沼小学校(以下、津小)の校舎の一角には、防災倉庫が設置されており、防災に関わる様々な物品が備蓄されています。

その中から、本日に出前授業で行ったマンホールトイレシステム備蓄品の上屋根、仮設テントや災害用トイレが手際よく運びだされていました。

出前授業の開催趣旨

今回の出前授業を企画されました、一般社団法人 習志野市インフラ協議会 会長の岩井様にお話を伺います。

- ———協議会様について、お聞かせください

- 岩井様 : 先ず我々は、習志野市内のライフライン、つまりガス・水道・下水道の整備工事や修理、交換等の保全を請け負っている団体です。

- ———なぜ、津小でトイレシステムの出前授業を?

-

岩井様 : インフラの仕事となりますと、やはり国や地方自治体様よりの発注が主となります。戴いたお金は、元々は税金な訳ですから、それを全て会社の利益にするのではなく、地域の子どもたちへ。皆様にお返しできるのは何かと思い、この活動を始めました。ここ半年くらいの間でですと、習志野市近辺の小学校で9件の出前授業を計画、実施しています。教科書に載っていない専門知識を楽しみながら学び、得たものを家に帰ってご家族のみなさんに伝えてほしいですね。

岩井会長

- ———それは素晴らしい社会貢献ですね

-

岩井様 : 始めたのは6年前です。最初は、外部の人間を受け入れない。という空気がありましたね。それこそ不審者ではないかと。その時に、たまたま学校評議員の委嘱を受けておりましたので、習志野市の学校の先生と直接お話をすることができました。

始めた頃は手探りでしたが、試行錯誤を繰り返すうちに徐々に好評をいただきました。また、授業を聞いた先生が他の学校に転勤された際にも、口コミで評判を広めていただき、今に至ります。

子どもたちと一緒に出前授業を聴いてみて

岩井様 : 授業の話の中では、習志野市では「ガス用ポリエチレン管が以前から採用されており、東日本大震災で被害がゼロであったこと」、「習志野市の水道では耐震管であるダクタイル鋳鉄管や水道用ポリエチレン管/エスロハイパーJW・EFプラグ付きサドルなどが採用されており、耐震化が進んでいるだけでなく100年寿命であること、重要施設付近の下水道管路の耐震化はもうすぐに完了すること」なども紹介され、子どもたちは熱心に耳をかたむけていました。

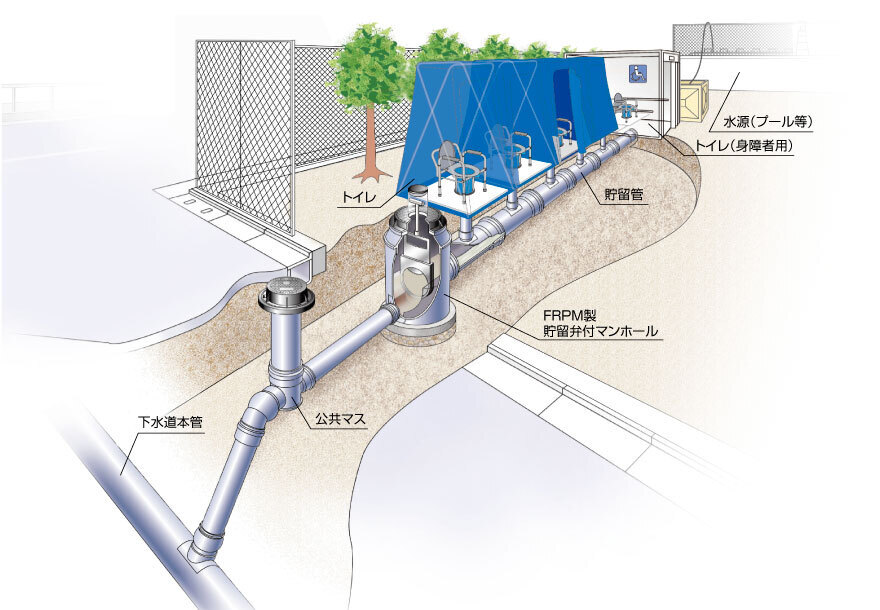

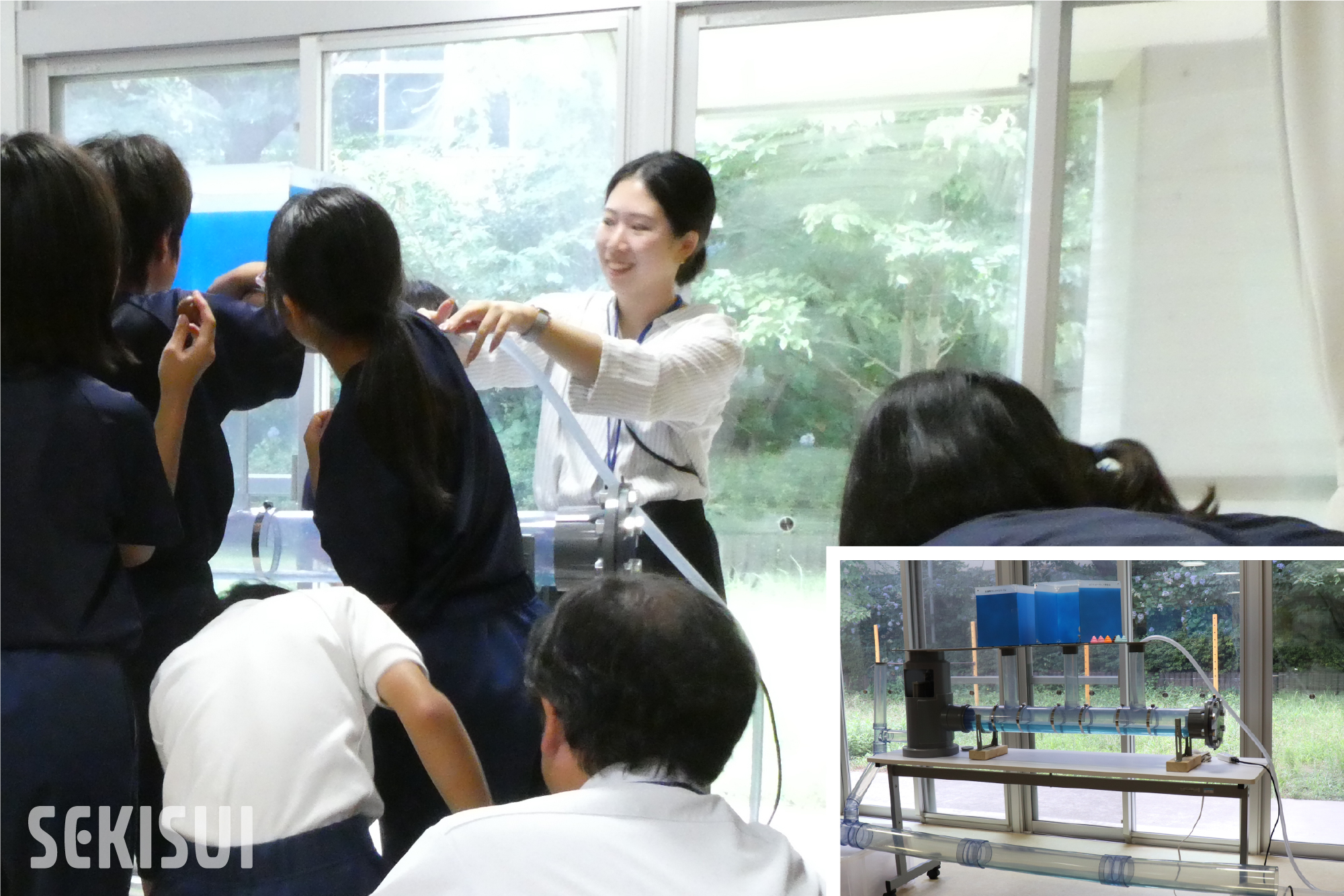

マンホールトイレには、水に沈めるタイプと水に沈めないタイプ、水が無いと使用できないタイプの3つの種類があり、積水化学のマンホールトイレは、管路内貯留型=水に沈めるタイプを採用。水に沈める事で臭いがかなり軽減されることを、サンプルを用いて児童が体感していました。

また、今回の出前授業には、習志野市企業管理者様並びに職員1名、習志野市危機管理課様より職員2名、主催協力会役員(栄工業、サクラ設備、三徳工業、京葉パイピング、豊栄工業)4名のほかに、日本建設新聞社様、日刊建設タイムズ社様などの取材記者様も2名参加されており、津田沼小学校の習志野市の防災拠点としての重要性を改めて感じられました。

地域の防災拠点としての役割を担われていることについて、宮﨑校長にお話を伺います

宮﨑校長 : 今年、当校では584名の児童が学んでおります。

もし授業中に大きな災害が発生し、近隣の方たちも避難をされてきましたら、とても当校の教員だけで対応することができません。ですので、普段から地域の方々と連携して防災訓練の打ち合わせを行っております。いざという時に使い方がわからない。見たことがない。という事にならないように、しっかりと地域ぐるみで備蓄品の確認・点検や、訓練を続けています。

- ———出前授業は如何でしたか

-

宮﨑校長 : 私も授業を拝見しましたが、児童たちが興味津々な様子でお話を聞いていましたね。我々だけでは設置されている防災トイレの仕組みまで説明することは難しいので私自身も勉強になりました。マンホールトイレが当校に設置されていることは知っていましたが、習志野市の重要施設のうち5箇所しか設置されていないことは知りませんでした。とても貴重なのですね。

今後も外部の方にお越しいただき、専門的な学びを広く児童たちに伝え、こんな仕事もあるんだよ。という事を広く体験してもらって、将来の可能性を広げていけたらと考えております。きっと今日の授業は心に残ったと思います。トイレにつきましては、教育という意味でも重視しています。最近のトイレは、ご家庭を含め洋式化されましたが、学校ではワンフロアの1つのトイレの中に、1つは和式を残す傾向があるのです。

何故かと申しますと、和式トイレを使ったことがない。ましてや見たことがない。となりますと、キャンプ場や、それこそ避難所でトイレに行けず我慢をしてしまうのですね。そうなると健康にも悪影響が出てしまいますから。少し話は変わりますが、今の授業には全国的にタブレットが用いられています。今日の出前授業についても、先生がアンケートをタブレットで配信して、児童が分からないことや感想を入力するのです。4年生ならば二次元コードも扱えますし。そうやって時代は進化していますので、防災という面でも、進化していかなければいけないですね。

- ———手の洗い方など廊下にある二次元コードで、児童がかんたんに動画を見ることができるのですね。例えば災害時のマンホールトイレの使い方などを二次元コードで見られるようにするなど、メーカーでも検討させていただくことがありますね。今後の参考とさせて頂きます!

- 宮﨑校長 : さあ最後の授業時間として、屋外で実際の防災トイレを児童と一緒に体験しに行きましょう。

防災貯留型トイレシステム

実際にトイレを体験したフォトレポート

津田沼小学校のみなさん、今日は取材をさせていただき、ありがとうございました!

-- 下水道の市民科学発表会にて取り組みを発表しました --

「下水道の市民科学」とは地域の活動団体(NPO、学校の科学部・同好会)が行政などの協力を得ながら、下水道に関する調査研究活動に参画し、市民が主体的に下水道の存在意義や役割を発見する機会を設け、「下水道の見える化」を図りつつ、よりよい地域をつくることを目指す取り組みのことです。

このたび市民科学の更なる普及展開につなげることを目的として、下水道展’25(大阪)において令和7年度市民科学発表会が開催され、「津田沼小学校で管路の耐震化とマンホールトイレの出前授業」について東日本セキスイ商事株式会社より発表させていただきました。

- 内容

- : 令和7年度下水道の市民科学発表会

- 日程

- : 2025年7月30日 場所:インテックス大阪6号館 ホールH

- 主催

- : 国土交通省 大臣官房参事官(上下水道技術)付 支援:GKPチーム市民科学

- 発表者

- : 東日本セキスイ商事株式会社 防災・減災プロジェクト 大塚 哲史

- テーマ

- : 「上下水道管路の耐震化と災害時のマンホールトイレ

~習志野市立津田沼小学校での出前授業~」

Products

今回ご紹介させていただいた製品

災害用マンホールトイレ(貯留型)防災貯留型トイレシステム

製品解説———

地震等の災害時、食事の確保だけでなく、トイレ問題が大きな問題となっています。積水では、阪神・淡路大震災の経験を反映し開発した、避難所等にあらかじめ設置したマンホールの蓋の上に仮設トイレを設置した“防災貯留式”をご提案します。使用時には、仮設トイレ用の管路にプール等から水をためることで臭いの問題を低減し、汚物が溜まった貯留槽の弁を1日1回~2回開け、汚水を下水道本管に一気に流します。貯留槽1基で5個の仮設トイレが基本です。管路もリブ付硬質塩ビ管を採用したものであれば浮上防止対策にも万全です。

特長

例えばこんな時に…

平常時は学校・公民館などの駐輪場に!

自転車置場兼災害用トイレブース

身障者用ブース(手前)も対応可能

市民マラソンでの使用例

仮設トイレシステム設置後

平常時の訓練も大切です!

災害用パネル式トイレ設置の様子

これ以降は会員の方のみご利用いただけます

会員登録済みの方

未登録の方

<出前事業の主催者様より一言>

当協議会の出前授業は2019年からスタートしました。「大切な水」「水を届ける」「きれいな水」「お湯のしくみ」「明かりのエコ」「災害トイレ」様々なテーマを、学校のカリキュラムに合わせてご提案できますのも、ひとえにご協力頂く企業様のご尽力の賜物と心より感謝申し上げます。物を作る人(メーカー)、物を売る人(商社)、物を形にする人(工事店)、子供たちの夢の1つに建設業界を入れてもらえるよう、また子供たちの笑顔が見られる素晴らしい事業をこれからも継続していきたいと思います。

(株式会社サクラ設備 代表取締役)

<担当よりご報告>

防災・減災プロジェクト発足以来、社会問題解決に取り組もうと色々な防災イベントに参加してきましたが、小学生向けの出前授業は初めてでした。授業を行ってみると小学校でも日頃から地域の方と防災訓練を行っている事がわかり、また携帯トイレを備蓄している家族も多く、防災意識の高さを感じました。子供達のいきいきとした表情にパワーをもらいました。機会があればこのような活動も続けていきたいです。

今回の出前授業では、国土交通省の進める「下水道の市民科学」の趣旨も取り入れ、災害時アイテムとして単にマンホールトイレの説明をするのではなく、なぜ災害時にトイレが大変になるのか、根本的な解決策として、市が「上下水道管を強く(耐震化)する取り組みをどのように行っているのか」も学習できるよう、危機管理課、企業局(上下水ガス)、学校関係者の多数の皆様にも事前に協力いただきました。今後も同様の活動の中で、私たちプロジェクトの取り組みが広く裾野まで認知・拡大し、社会に貢献出来れば嬉しいです。