※ご利用には会員登録が必要です

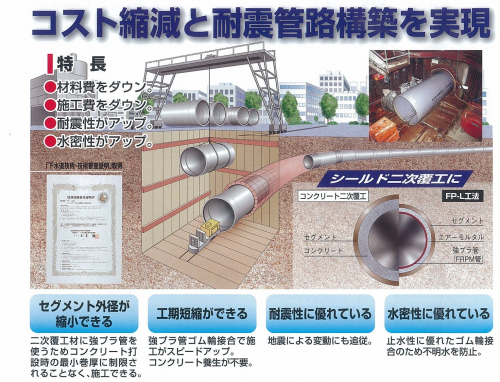

シールド二次覆工

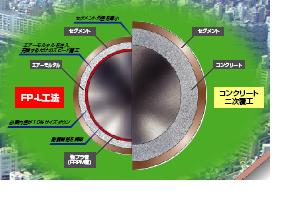

FRPM管によるシールド二次覆工 FP-L工法

日本下水道新技術機構 技術マニュアル掲載

過密する都市。郊外へ広がる住宅地。私たちの生活環境の変化につれ、様々なライフラインが、非開削のシールド工法で地下空間に整備されるようになってきています。

シールド工法によって構築された下水道管渠は、従来、セグメント形成後にコンクリートによって二次覆工を行なっていましたが、工期と建設コストがかかるうえ、供用後は硫化水素によるコンクリートの劣化が問題になっていました。

FP-L工法は、軽量で耐久性・水理性・耐震性に優れた「強プラ管」を二次覆工に採用し、セグメント外径の縮小を実現。

工期とコストの縮減が図れるとともに、クオリティアップも同時に可能。

限られた地下空間を最大限に活かす技術が、21世紀の下水道ラインを守ります。

製品情報

基本仕様

| 仕上がり内径(呼び径) | φ800~φ2600 |

|---|

特長

工期短縮

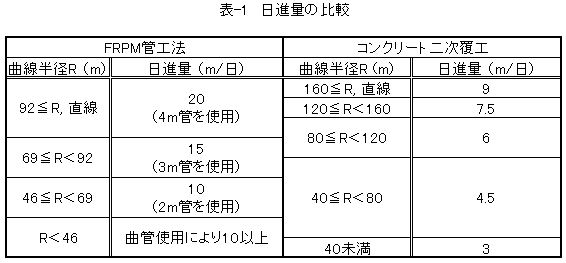

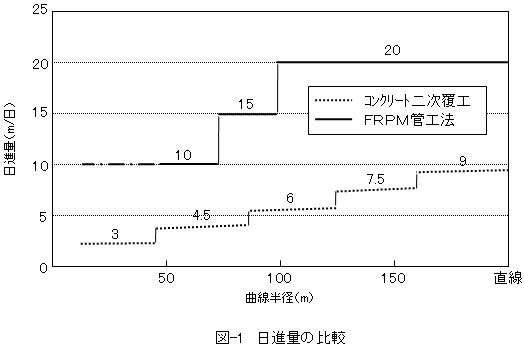

コンクリート二次覆工とFP-L工法の標準的な日進量を表-1および図-1に示す。 FP-L工法は、トンネル線形に関わらずコンクリート二次覆工の2倍以上の日進量があるため、大きな工期短縮が可能となる。 特に、曲線配管においては、曲管を用いる事によりその効果を更に向上させることができる。

内・外水圧性能の向上

FRPM管は、管体及び継手ともに高い水密性能を有しているため、管渠に作用する 内水圧、外水圧に対応できるシールドトンネルを構築できる。 また、管体の外水圧に対する座屈強度については、JSWAS K-16規格において Amstuts式により管体の安全性が確認されている。

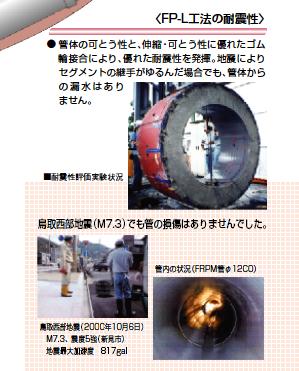

耐震性の向上

FP-L工法の耐震性は、「下水道施設の耐震対策指針と解説、(社)日本下水道協会 (1997)」に基づいたレベル1、レベル2地震動に対する管体の安全性と、継手の 許容曲げ角度および管の抜出し余裕量に対する水密性を有する。

耐薬品性・耐酸性の向上

FP-L工法で用いられるFRPM管は、JSWAS K-16に規定される耐薬品性試験並びに 耐酸試験を満足する性能を有する。

掘削断面の縮小

FP-L工法は、コンクリート二次覆工に比べて二次覆工の厚さが薄いので、同一仕上がり内径の場合では、掘削断面を縮小することができる。 また、「下水道施設計画・設計指針と解説、(社)日本下水道協会(2001)」に準拠した流量計算では、FRPM管の粗度係数は、0.010を基準とすることになっている。よって、粗度係数を考慮した場合、コンクリート二次覆工よりも小さい仕上がり内径で同一流量を確保することができる。

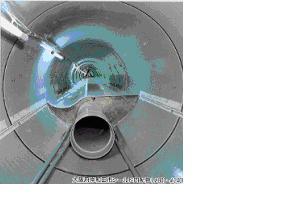

多機能断面への対応

FP-L工法は、ネットワーク化における汚水幹線と雨水幹線、共同溝における他企業管 (電気、電力、通信、水道、ガスおよび光ファイバー)と下水道幹線などの複数の管 渠の布設が必要となるケースにも対応可能である。

製品に関する質問・お問い合わせはこちら