※ご利用には会員登録が必要です

らせん案内路式ドロップシャフト

高落差処理 強プラ製らせん案内路式ドロップシャフト・中心筒昇降型ドロップシャフト

(公財)日本下水道新技術機構 技術マニュアル掲載(ドロップシャフト)

● らせん案内路式ドロップシャフト ●

強プラ製ドロップシャフトは、1994年から「(財)下水道新技術推進機構」と共同研究を行い開発した高落差マンホールの垂直管路資材です。

従来、下水道管路を高落差でつなぐ場合、マンホール内で階段状水路を設けて減勢しながら下部の管路に流れる構造としていましたが、強プラ製ドロップシャフトに替えることにより、耐久性はもちろん維持管理環境・経済性等に、より高いパフォーマンスが期待出来るようになりました。

● 中心筒昇降型ドロップシャフト ●

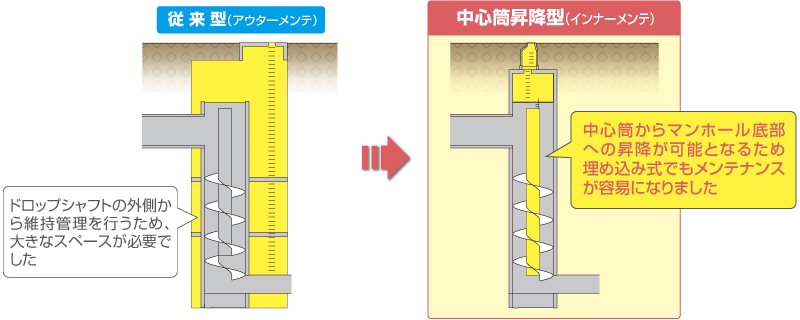

狭小地に対応する埋め込み式ではメンテナンス面に課題がありました。

中心筒昇降型ドロップシャフトなら、内部からマンホール底部への昇降ができるので、埋め込み式でも中心筒の空間を利用したメンテナンス(インナーメンテ)が可能になります。

- ※「ダウンロードする」の上で右クリック⇒「リンクのアドレスをコピー」を選択するとURLをコピーできます。

- ※資料データは本日時点での最新版を掲載しています。

- ※改良のため予告なく仕様変更する場合がありますので、設計にご利用の際はその時の最新データをご確認ください。

- ※PDFデータはAdobeReaderの最新バージョンにてご利用下さい。

製品情報

ドロップシャフト紹介動画

【UIEP1分動画】高落差処理

「強プラ製らせん案内路式ドロップシャフト」

【紹介動画】狭小地対応

「中心筒昇降型ドロップシャフト」

ピックアップ

全国各地で緊急対応が求められる雨水浸水対策

ドロップシャフトは、汚水管渠の落差処理からスタートしましたが、最近では雨水用途の需要増に伴って、特に都市部では地下数十メートルに築造される雨水貯留管等への落差処理で採用されるケースが増えてきています。ドロップシャフトは、雨水用途においても、その高い流下性能や空気連行の低減という特徴が十分発揮されます。

ドロップシャフトの特長

耐久性

安心保全・維持管理

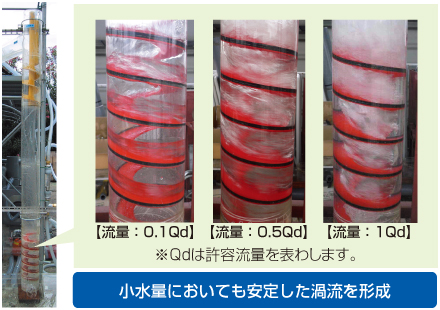

● 安定した流況を確保します。

雨天時におけるマンホール蓋の飛散や不測の水位上昇による浸水の発生リスクを低減できます。

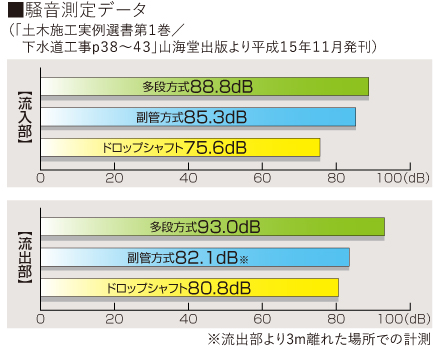

● 騒音と臭気を抑制します

らせん案内路で渦流を発生させることにより、騒音と臭気を抑制します。

● 人孔内を清潔に保ちます。

従来工法ではステップの劣化や汚水の飛散・汚物の堆積により人孔内を点検することが困難でした。「ドロップシャフト」は汚水をすべてシャフト内で落下させる為、人孔内点検及び維持管理作業の効率化を実現しました。

経済性

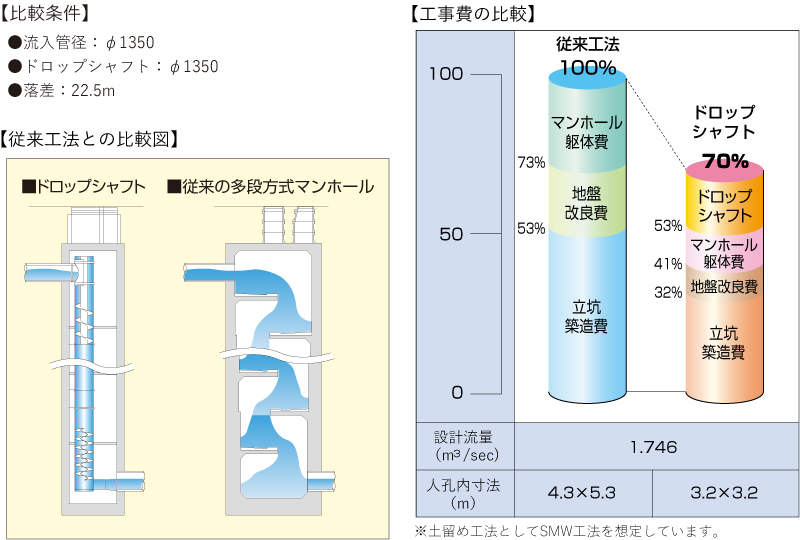

● 優れたパフォーマンスでトータルコストを縮減します。

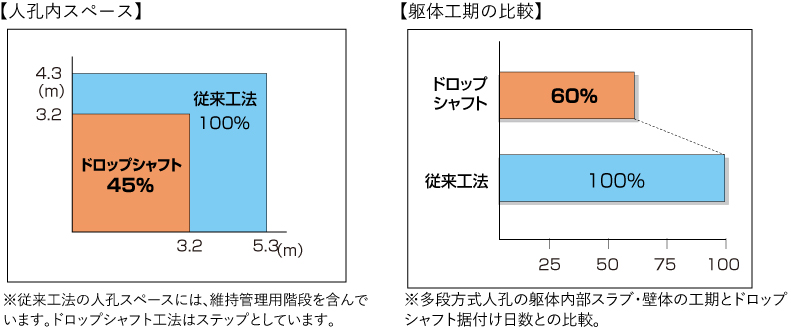

マンホールの面積を小さく単純化できるとともに、工期の短縮とコストの縮減を可能にします

さらに中心筒昇降型なら

埋め込み式でも中心筒の空間を利用してメンテナンス(インナーメンテ)が可能になりました。

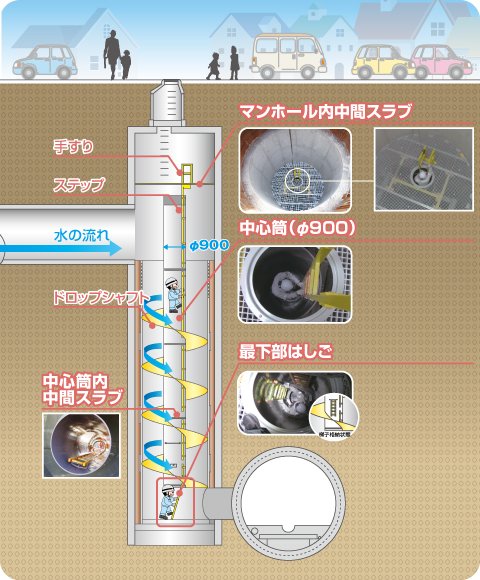

マンホール内中間スラブ

中心筒内に降下するための踊り場で流入部の確認ができます。

中心筒(Φ900)

昇降部と水流部が分離しているため、安全に昇降できます。

※水が流れている中での昇降はできません。

中心筒内中間スラブ

中心筒内に中間スラブがあるため安心です。

最下部はしご

流下時、最下部のはしごは中心筒に格納し、昇降時のみ使用します。

狭小地に設置可能

従来の必要人孔スペースに比べて約50%以上縮小可能です。設計流量は1基あたり約13m3/sまで対応が可能です。

(従来と同等)

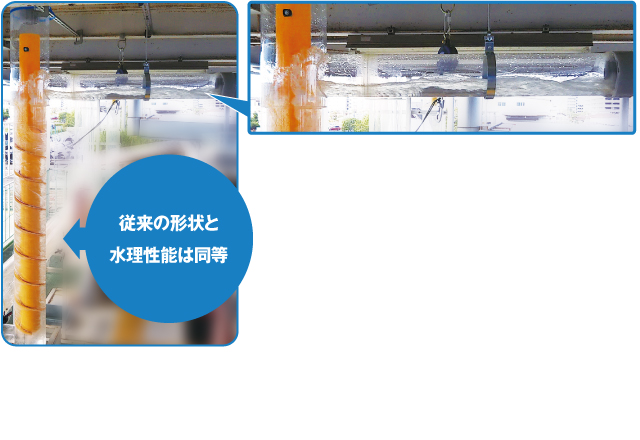

従来の形状と水理性能は同等

中心筒内部を大きくしても、従来どおりの流量が流下できることを水理模型実験にて確認しています。

※弊社実験における測定結果です。

● 上流側への背水影響なし

● 空気連行率5%以下

製品に関する質問・お問い合わせはこちら